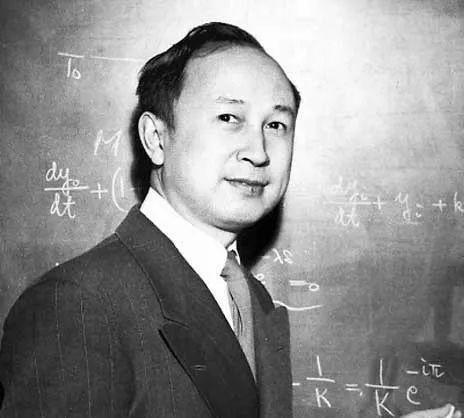

1920年,一位科学家带着考察队去委内瑞拉的原始森林勘探,中途被两只直立行走的巨猿拦住了去路,看着它们扔过来的粪便,科学直接下令开枪,当场打死一只猿猴,但还没走出5公里,眼前的一幕让他流泪忏悔:“我是个罪人。”弗朗索瓦·德洛,1892年出生于瑞士贵族家庭,毕业于洛桑大学,主修地质学。1917年,他受雇于巴塔夫石油公司,前往委内瑞拉塔拉河地区勘探石油资源。那是20世纪初,石油热潮席卷全球,科学家们纷纷深入未知领域寻找“黑色黄金”。德洛带着20人的考察队,踏进了位于委内瑞拉与哥伦比亚边境的佩里哈山脉。这片区域地形崎岖,森林密布,还有对外部人充满敌意的莫蒂隆印第安人,危险无处不在。1920年8月,探险队在塔拉河附近遭遇了两只直立行走的巨猿。这些家伙身高约1.57米,体型壮硕,面部有点像人,行为却不怎么友好——它们朝队伍扔粪便,明显是在挑衅。德洛当时没多想,出于自卫本能,直接下令开枪,一枪毙命其中一只,另一只则逃跑了。这事儿搁谁身上可能都觉得理所当然,毕竟在那种荒野里,面对未知生物的威胁,保命最要紧。可这只是故事的开始。打死巨猿后,队伍继续前行,可没走5公里,德洛却突然崩溃了。原来,他们来到一处隐蔽的悬崖边,地形险峻,稍有不慎就可能全军覆没。德洛猛然意识到,那两只巨猿的挑衅举动,可能不是单纯的攻击,而是警告他们别靠近这片危险地带。这一刻,他觉得自己错杀了一条性命,甚至可能是误解了自然界的信号。他泪流满面,自责地说:“我是个罪人。”从果断开枪到悔恨流泪,这转变来得太快,也让人忍不住想问:他到底是对是错?德洛没白杀这只巨猿,他还拍了张照片留证。照片里,那只死去的巨猿被摆成直立姿势,身旁放了个木箱当参照物,看起来确实挺唬人。1929年,这张照片在法国《科学画报》上发表,瞬间炸了锅。法国人类学家乔治·蒙唐东看了照片,激动得不得了,宣称这是美洲发现的新类人猿物种,还以德洛的名字命名,叫“Ameranthropoidesloysi”。一时间,德洛成了科学界的红人,公众也对这神秘生物充满了好奇。可好景不长,质疑声很快就来了。1930年,英国人类学家亚瑟·基思在《自然》杂志上发文,泼了盆冷水。他说,照片里的动物压根不是什么新物种,就是南美常见的蜘蛛猴。蜘蛛猴本来就能直立行走,体型也差不多,德洛很可能用了夸张的拍摄角度和道具,硬生生把一只普通猴子包装成了“巨猿”。这一下,德洛的名声有点悬了。随着时间推移,越来越多的科学家加入质疑阵营。2007年,法国人类学家米歇尔·雷纳发表文章,分析得更狠。他指出,照片里的巨猿就是只蜘蛛猴,德洛用木箱和木棍撑着尸体,制造了直立假象。而且,德洛的探险队在当地跟莫蒂隆印第安人起了冲突,20人里只活下来4个,伤亡惨重。雷纳怀疑,德洛可能是为了掩盖探险失败和队员伤亡,才编了个巨猿的故事转移视线。这么一看,德洛的行为就有点不地道了。不过话说回来,1920年那会儿,科学界对未知生物的热情正高涨,大家都想发现点啥惊天动地的东西。德洛会不会也是这种狂热驱动下,判断失误了呢?他那张照片虽然被打成骗局,可在当时确实点燃了人们对自然界的好奇心。只是这好奇心背后,代价有点大。再回头看看德洛的处境,也挺不容易。佩里哈山脉那地方,环境恶劣到不行,疾病、野兽、还有当地部落的敌意,哪样都能要命。20人出发,最后只剩4个,可见这趟旅程有多凶险。德洛开枪时,可能真觉得巨猿是威胁,毕竟队伍已经焦头烂额了,哪还有心思去琢磨这是不是“友好警告”。可事后发现真相,他那份悔恨估计也是真情流露。换谁摊上这事儿,心里都不好受吧。德洛这事儿,不光是个探险故事,还敲响了科学伦理的警钟。20世纪初,科学家们为了名利,啥都敢干,管你是动物还是自然,破坏了再说。可德洛的泪水告诉我们,探索不能只顾着往前冲,还得想想后果。他开枪那一刻,可能觉得自己是大无畏的科学家,可最后却发现,自己搞砸了。这事儿提醒后人,科学不是万能钥匙,得有点底线,尊重自然,别把好奇心变成破坏力。德洛的巨猿照片虽然被科学界判了“死刑”,但这事儿的影响没那么容易散。直到今天,还有人拿出来讨论,觉得这背后可能还有未解之谜。毕竟,委内瑞拉那片原始森林那么大,谁敢说没点怪东西藏着?不过大多数人还是觉得,这不过是场闹剧,德洛不过是那个时代科学狂热的一个缩影罢了。

![我的评分:[星星][星星][星星][星星][星星]披荆斩棘披荆斩棘2025舞台推](http://image.uczzd.cn/11991235767363776837.jpg?id=0)

![马斯克:你要是能压住水花入水,下次飞船还让你坐![doge]从空X的载人龙飞船返回舱](http://image.uczzd.cn/7123806953389012722.jpg?id=0)