9·3阅兵一个细节把外媒看麻:战士们手腕上的“小终端”。第一眼你以为是队列用的小

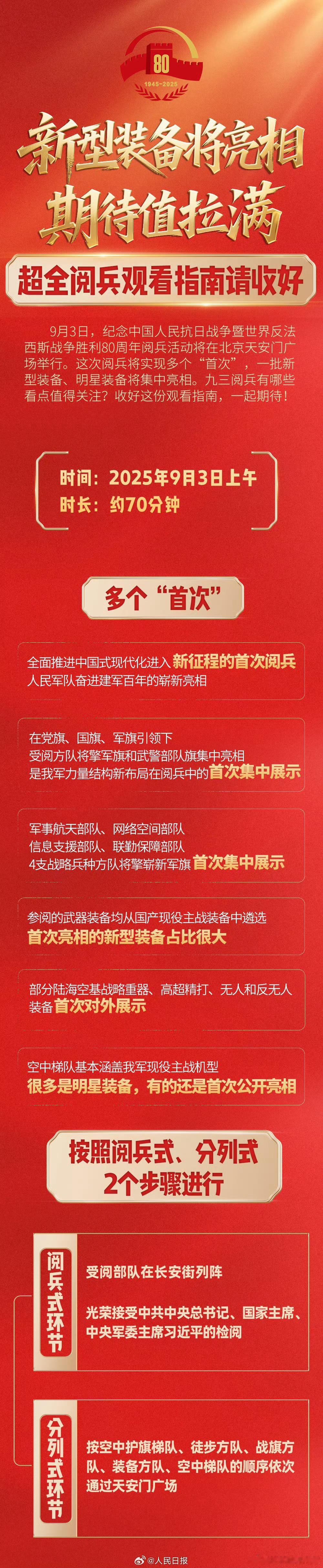

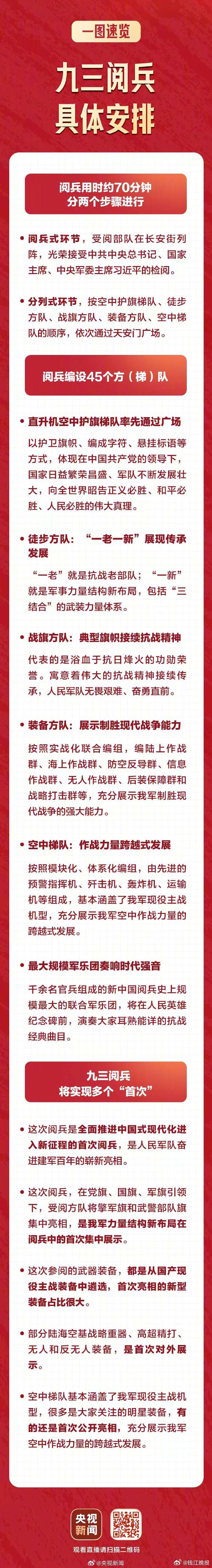

9·3阅兵一个细节把外媒看麻:战士们手腕上的“小终端”。第一眼你以为是队列用的小玩意儿?再看就知道,它不是装饰,而是把“人—装—弹—天基”串成一张网的前线节点——解放军在把战争从“平台对平台”,推到“节点对体系、算法对算法”。这款被军迷称为“战场智脑”的终端,外壳采用航天级钛合金,蓝宝石玻璃镜面硬度仅次于钻石,能在-40℃至70℃极端环境下稳定运行。表盘下方隐藏着多模卫星定位芯片,北斗三代与GPS双模加持下,定位精度达到亚米级。当某合成旅在西北荒漠演练时,一名战士被模拟敌方火力压制在沙丘后方,指挥部通过终端实时追踪其生命体征——血氧饱和度92%、心率128次/分,系统自动标记为“橙色战伤等级”,无人机随即调整航线投送急救包。终端的战术AI助手更令人惊叹。在朱日和训练基地的对抗演习中,蓝军利用电磁干扰切断通信,红军战士通过终端的激光测距模块扫描敌方坦克,AI在0.3秒内完成弹道计算:“目标距离1872米,风向西南3级,建议使用穿甲弹,仰角12.7度。”语音提示刚落,炮弹已呼啸出膛。这种“感知-决策-打击”的闭环,将传统作战节奏从小时级压缩至分钟级。在以往的战争中,往往是平台对平台的对抗,比如飞机对飞机、军舰对军舰。但随着科技的发展,解放军正在把战争模式推向一个新的高度,那就是“节点对体系、算法对算法”。而这个手腕上的“小终端”,就是这一转变的关键要素之一。它就像是一个超级智能的“小助手”,能够实时接收和传递各种信息。战士们通过它,可以快速了解战场的最新情况,比如敌方目标的位置、我方部队的动态等等。同时,它也能将战士们的行动信息反馈给指挥中心,让整个作战体系更加高效地运转。这次阅兵中,除了这个引人注目的“小终端”,还有许多先进的装备一同亮相。像反无弹炮系统、高能激光武器、高功率微波武器等,这些都是我国军事科技实力的体现。还有各种无人装备,无人战车、无人潜航器、无人艇等等,它们组成了无人作战群,展示了未来战争的新样式。空中梯队更是气势如虹,预警指挥机、轰炸机、歼击机等多种机型纷纷登场,成体系地展示了我军强大的空中作战能力。可以说,这次阅兵不仅仅是一场展示武力的仪式,更是我国国防实力和科技水平的一次集中展示。它向世界宣告,中国有能力保卫自己的国家和人民,有能力维护世界的和平与稳定。当阅兵式上的“小终端”引发全球关注时,一个更深层的问题浮出水面:当战争形态从“平台对抗”转向“体系博弈”,拥有完整工业体系与数据主权的国家,是否正在掌握未来战场的定义权?这个问题的答案,或许就藏在每个战士手腕上跳动的数据流中。对此,你们怎么看?